大河ドラマ『青天を衝け』建築考証・三浦正幸先生から学ぶ ~マチコの知らない『富岡製糸場』の意外な真実~

- bianco49

- 2021年7月6日

- 読了時間: 7分

更新日:2021年8月25日

歴史のことをもっとよく知りたい。知的好奇心を満足させたい。という気持ちから様々な講演や歴史ツアーに日程が合えば参加しています。わたくし小川新聞店のマチコです。

このブログでは私が参加したものの中から、特に感動したり、感激したことを私の言葉で綴っていきたいと思います。

もともと学生時代は世界史を選択していました。日本よりも欧米の方がカッコいいとか、文化的な要素にしても和風より洋風の方がいいに決まっている!と信じ込んでいた私が最近は日本の歴史や、日本のものが好きになり、日本史の中の知らないことを知っていく喜びを感じています。

大学で歴史を専攻したわけでもない、基礎知識のない私が仕事の合間に受講する歴史セミナーなどで、少しづつ見えてきた歴史の面白さや魅力を皆さまとシェアできたらとブログをスタートさせました。

さて前置きばかりが長くなりました。

第一回目の内容は現在月1回のペースで受講しているNHKカルチャーの講座から。

広島大学名誉教授の三浦正幸先生の

~建築考証から楽しむ「青天を衝け」の時代の建築と人々の暮らし~

すでに4回終わってしまっていますので、さかのぼって記憶の限り、書き連ねたいと思います。できるだけ記憶違いのなさそうな内容に限っていこうと思います。(※NHK文化センター講師 三浦正幸先生、許諾)

先日の講義のお題は【新素材の近代化】ということで簡単にいうとレンガについてでした。主にレンガ造りで有名な富岡製糸場について。ちなみに私は建築についても全くのド素人で、大変高名な三浦先生に申し訳ない気持ちではいますが、先生はにこやかかつ懇切丁寧に解説して下さるので、建築物の面白さを初めて味わっています。

富岡製糸場と聞いて分からない人は少ないかと思いますが、社会の教科書に載っていましたね。今は国宝建築かつ世界遺産というダブルで大変名誉な建築物です。

その富岡製糸場について、なるほど!まさか!うそでしょ?!と感じた講座でのお話をご紹介します。ちなみにご存じの方がほどんどだと思いますが、大河ドラマの主人公渋沢栄一が中心となってこの建設を推し進めたわけです。その初代工場長になった人物もすでに大河ドラマに登場しています。こちらはドラマを見ていくと、きっと出てくると思いますので、是非ともお楽しみに♪

1.富岡製糸場のなるほど

当時絹糸の品質NO1はどこだったかというと。。。そう!おフランス!でした。

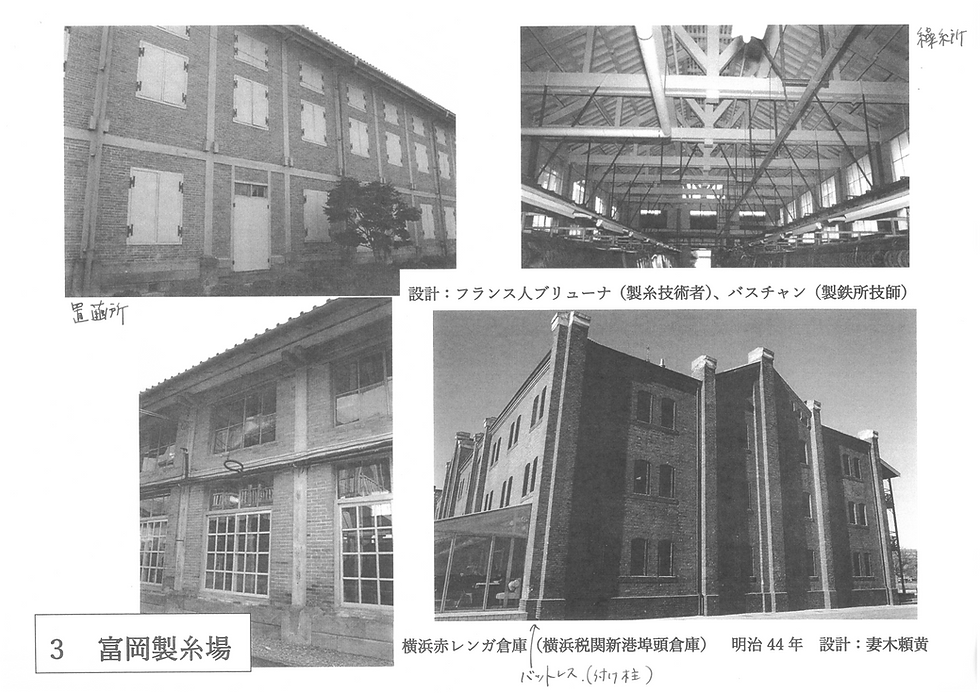

富岡製糸場はフランスに生糸を輸出するために計画されました。蚕は群馬県で生産されていたので、当然製糸場も群馬県富岡に作られることとなりました。建物は置繭所という繭を乾燥させるところと、繰糸所という繭を茹でるところに分かれています。

①の図の繰糸所の屋根の上にヘンテコな小さい屋根が付いていますが、ここは湯気を出す場所です。繭はほっそーい1本の糸からできていますので、それを切れないように、ほぐす必要があります。まずは置繭所で乾燥させ、その後繰糸所で茹で、先っぽが出てきたところで”つつーっ”と先端を掴み、それを何本かでよって1本の生糸にするわけです。人の髪の毛よりも細いそうです。

その繭ですが、茹でる前に散々乾燥されています。中の蚕が生きたままですと、中から糸を食べながら出てきてしまうので、全く可哀そうですが蛾になる前に殺されてしまうんです。

ですからこの茹でられた繭の中には蚕のミイラが入っていると三浦先生は表現されていました。

そして、この群馬県に建てられたということが運命的で後々の思ってもみない幸運につながるのです。それは次の項で。

立面図よく見ると左の方に入り口が見えています。ここが実は中央ですので、いかに横長だったかお分かりいただけると思います。※調べてみたら長さ104.4mでした。

①の図の上部繰糸所ではなんとも繊細な仕事が行われていたのですね。気が遠くなりそう!!若い娘にしか無理だったでしょう。老眼だと絶対見えませんもんね^^;

①の図の右上繰糸所の断面図を見てください。屋根が三角になっていて、”トラス”になっているところに注目!

トラス。。。。もどき 笑 (トラスについては下の図②を参照してください)

本来なら下の図のように大きい△と小さい△の接点がキレイに配列されているはずですが、図①の繰糸所の屋根はでたらめな柱になっています。

はい!これトラスを成していないんですって!

トラスの生みの親レオナルド・ダ・ビンチもびっくりですね!

レオナルド:No! Abaglio.(イタリア語のつもり)

この”トラス”は現代では至る所で使われています。橋の形もまんまですね!

レオナルドが活躍したルネッサンス期。そのころ日本では。。。

2020年の大河ドラマ『麒麟がくる』でモッくん演じる斎藤道三が土岐氏を追放していた頃ですかね。

それにしてもモッくん道三は最高でした!染谷将太の信長も最高の上の最高でした。横道に逸れてすみません。またモッくん道三と染谷信長だけで別のブログをいつか書きます!もちろん長谷川光秀も!!

2.富岡製糸場のまさか

当時この製糸場を建設するのに、ノウハウがなかった日本政府は海外から外人の助っ人を招聘しました。このとき来日した2人の外人。一人はブリューナ、もう一人はバスチャン。

名前だけ聞くとなんか二人ともカッコいいし、仕事できそうな感じがプンプンします。ところがです。なんとこの二人ともが建築家でなかったのです。言ってしまえばド素人。バスチャンに至っては溶鉱炉の専門家。なんたる失策!

三浦先生はこの状況について「お腹が痛いといって歯医者にいくようなものだ」とおっしゃっていました。笑っていいのか、いけないのか私はマスクの下で苦笑い。

飛行機の無い時代船で1か月もの長い期間をかけ、わざわざ日本に来てくれる外国人。”ペーペーが来たに決まってる”と。またもや毒舌が炸裂!

とにかくなんか外国から偉い人を呼んできて造ればいいのができるんじゃない?!と思ってしまったのでしょうか。

富岡製糸場はガイドツアーもあり、中を見学できるみたいですよ。(大人:1000円、ガイドツアー:大人200円)

行ってみたい!!!

そういえば毎年年末に横浜で【お城EXPO】が開催されていて、私も数回岐阜から新幹線で横浜まで行きました。その時に横浜赤レンガ倉庫を横目にかすめつつ、中華街に向かって、ずんずんと空っぽの胃袋で歩いていたのですが、今から思うと、近くに寄ってレンガを間近で見たら良かったなーと後悔しています。

次回また【お城EXPO】に行く機会があったら、絶対に建築の側面から観察してみたいと強く思っています。

3・富岡製糸場のうそでしょ

写真で最も印象的なのはやはり立派なレンガ。しかしよくよく見ると、柱は木製です。つまり建物的には木骨レンガ造りという区分になります。

屋根は普通の民家に使う屋根と同じもの。ガラスは必要不可欠だった。何故なら人の髪よりも細い生糸を扱うわけなので、暗いと仕事ができない。(ちなみにここで働いていたのは元武士の娘さん達だそうです。明治になり武士が解雇されて、職を失い、娘が働きに出ました。)

しかし驚きなのは富岡製糸場のレンガ。これはぶっちゃけ必要なかったシロモノだったんです。

通常レンガの壁は30㎝~40㎝は必要ですが、(※詳しくは次回のブログで)このド素人が設計したレンガの壁はなんとぺらっぺらだったのです!

地震が来ていたら完全に倒壊していた富岡製糸場ですが、幸運にも群馬県は地震がない地方だったために、今もその姿を明治5年から残しているとのこと。うそのような本当の話です。なんという幸運。

三浦先生曰く、この建物は”日本建築で十分だった!”と身もふたもない。穏やかな仏様のようなお顔なのに毒舌。ま、そこが私は好きです。

明治の頃はとにかく【文明開化】【富国強兵】【殖産興業】のスローガンのもと欧米に追いつかねば!と必死になって頑張っていた。そんな日本人の姿があったからこそと思いました。今から思えば間違いでも、当時は欧米と肩を並べたい一心だった。私たちの先祖の熱い思いを感じられませんか?

時代は下って、富岡製糸場の後は5階建ての木造建築が沢山建てられました。それは繭を高く積み上げるためで、下敷きになると繭はつぶれてしまうので、階層を作る必要があった。ただ繭は非常に軽いので、その建物は頑丈には造られませんでした。これが今度は不運を招きます。

その後生糸産業が下火になると、か弱い建物ゆえに他の用途に転用できず、次々に取り壊されてしまったとのことです。なんと悲しい運命。

唯一その木造5階建の建物が現存しているのが長野県上田城のほど近くにある常田館製糸場だそうです。お近くに行かれた際はその珍しい5階建ての建物を是非見学してみて下さい。

私も【真田丸】の翌年に上田城に行きましたが、その時には無論この常田館製糸場に気付いていなかったので、非常に残念に思っています。次に行くときは是非訪れたみたいです。

建築のことを知ると、今まで何気なく見過ごしていた建物が俄然面白く思えてきます。実はレンガについても面白い話を聞きました。このレンガの話は次回に♪

歴史探求の道はつづく。。。

Comments